作者简介

王金霞,西北政法大学法治学院讲师,法学博士,硕士生导师,西北政法大学法治文化研究中心主任,西北政法大学法律、科技与人文高等研究院院长助理。

摘要:城市是法治的中心,社区法治则在整个城市法治中占据核心的位置。权利和法治具有同构性,社区法治“呼唤”社区型城市权利。在争取城市权利和寻求空间正义的过程中,人们必然会寻求社区理论、社区运动和社区权利的相互契合。社区型城市权利具有建构性和批判性、综合性和具体性、集体性和个体性等权利特征。从城市权利的内容中可以推导出社区型城市权利的内容,从社区的要素中则可以更加细致地建构社区型城市权利的内在体系。个体主体、公共主体和边缘主体是社区型城市权利的主体结构,也是生成社区型城市权利的具体路径。同时,社区型城市权利也是对新兴权利、社区营造、社区主体等问题的应和与形塑。回归和复兴社区是世界范围内的社会运动,社区型城市权利的理论建构则是对这一运动的回应和推动,而对其进行深入的理论探赜则具有重要的理论和实践意义。

关键词:社区法治 空间正义 社区型城市权利

文章来源:《马克思主义与法律学刊》第四卷,商务印书馆2024年版。

引言

法国哲学家列斐伏尔曾经断言,“未来的社会,将不再是工业社会,而是都市社会”。[1]城市化是现代化的核心机制之一,是未来的普遍性趋势。城市也是法治的中心,现代民主法治体制与城市的崛起紧密相关,城市化是驱动民主法治发展的关键机制,法治又是构成现代城市文明的核心方面。[2]传统的政治理论比较强调文本主义,意大利著名史学家斯金纳则主张用意识形态史书写政治理论史,以期增进政治思想和政治实践之间的联系。因此现代政治思想的起源首先就不应该从思想家的文本中去寻找,而是在意大利的城市共和国(如比萨、伦巴第、博洛尼亚、佛罗伦萨等)中找到自由、民主和法治的实践根源。他曾引用德国历史学家奥托的话明确指出,“这些城市如此地向往自由,以致自己转变成独立的共和国,每个城市宁可依照执政官的意志而不是统治者的意志进行治理,而且这些城市每年更换执政官,以保证他们的权力欲望得到控制,并使人民的自由得到维护。”[3]“城市生活更需要法律”,[4]无论是公法体系还是私法体系,都可以看到其城市架构和城市起源。这些都意味着我们必须要把法治研究的重心放在城市。

2019年末至今,全球抗击新冠肺炎的过程中,城市作为人口的中心而成为抗疫的焦点。社区作为城市的基本单元,其作用得到了一次重要的彰显。城市社会中,结合各自生活的区域进行有效的管理和控制,社区成为城市最为重要的治理单元,也是疫情“群防群治”的关键。[5]这也促使我们去重新思考社区的功能以及和社区相关的一些重要主题。社区治理的法治化是提升社区治理效能的关键,社区法治是社区法治化和法治社区化的动态过程,社区治理现代化必然需要社区法治化,法治要社区化才能在城市社会奠定更为坚实的基础,法治的一般理论也需要在社区层面开展研究。[6]放在这里,社区法治也成为城市法治的核心构成。权利和法治具有内在的同构性,权利是法治的元概念,城市法治需要具有城市权利的根基,维护社区型城市权利是社区法治的价值基点。

在诸多思想家那里,城市权利和空间正义紧密联系在一起,对社区型城市权利的理论建构也不能割裂其与空间正义的联系。空间正义是国外马克思主义关注的核心主题,在西方社会的诸多学科产生了重大影响。[7]法国学者亨利·列斐伏尔较早关注空间问题,[8]并于1974年出版《空间的生产》,[9]建构了一种有关空间哲学的一般理论,并试图把马克思主义的总体社会批判(政治经济学批判)转化为现代空间批判、日常生活批判等,在国外马克思主义研究中逐渐形成重要的“空间转向”,[10]并扩展到左派(后现代)地理学、城市规划学、社会学、法学[11]等诸多领域。20世纪70年代戴维·哈维发起的城市政治经济学批判,20世纪80年代爱德华·苏贾的后现代地理学研究,新世纪以来的城市研究、全球化、建筑学等广泛领域,都不同程度地受到列斐伏尔空间理论的持续影响。苏贾在完成空间研究“三部曲”[12]之后,明确提出空间正义概念,于2010年出版《寻求空间正义》,论证“空间是人类生活的第一原则”等空间本体论思想,并着重寻求空间正义的实践,谋求空间层面的知行合一(空间价值论与空间实践论的统一)。[13]结合空间正义和空间理论的视角探究社区型城市权利,可能发现现有研究不太关注的一些新的方面,并提供更充分的论证。

一、城市权利和空间正义的社区展现

理论上看,城市权利理论必然会寻求社区型城市权利的支持。一般认为,城市权利有两个最为核心的内容构成,即进入城市工作的权利和生活的权利。工作权利和生活权利不能分割来进行理解,两者不容偏废,工作权利需要生活权利的支撑,生活权利的内容也会自然延伸到工作权利。生活权利很大部分由社区型城市权利构成。费孝通先生指出,社会学上所说的“社区”(community),它的含义中一个重要的部分,就是这个“com-”,和“commune”“communion”有共同的词根,就是“共同的”“一起的”+“共享的”,就是一群人有共同的感受,有共同的关心的事情,也常常有共同的命运。[14]共同的感受是共同意识,共同的关心的事情以及共同的命运则是共同的利益,社区有一定的“共享”和“共有”的基础。社区本身的公共性会和城市权利的公共性存在交叉,相应的,社区的服务内容和功能承担会在一定程度上吸收城市权利的相应方面。如依据国务院《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》,[15]在服务内容上主要包括,一体推进为民服务、便民服务、安民服务,强化社区养老、托育、医疗、就业、文化体育、退役军人服务等方面的社区服务功能,全面推进城市一刻钟便民生活圈建设,加快推进农村生活服务便利化。(详见下表)“没有无义务的权利,也没有无权利的义务”,政府社区服务的公共义务则和社区型城市权利的内容存在对应关系,两者相互影响、相互建构、相互证成。

资料来源:《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》

争取城市权利和寻求空间正义不仅是理论上的倾向,也是一系列社会运动的集合。从美国的相关实践来看,寻求空间正义的社会运动与社区的联合是其显著的特点。美国城市劳工运动被认为最具有生命力和影响力,尤其是20世纪60年代在美国加州、洛杉矶等地劳工—社区联盟的兴起,其源自社区联盟主义(community unionism)的早期发展,并受到农业工人联合运动的极大鼓舞,把劳工运动与更大范围内的移民劳工权利问题紧密联系在一起,而且更直接地与当地居民区和社区团体以及它们最关注的组织之间形成联系,“建立以社区为基础的地方主义与地区联盟”。[16]这甚至逐渐形成和著名的城市和区域社会学研究的“芝加哥学派”[17]并立的“洛杉矶学派”,[18]其研究的显著特点之一就在于城市研究者与当地社区组织之间有异常密切的直接联系,以及在理论和实践上应用了批判性空间理论视角。

在20世纪60年代城市危机之后的40多年的时间里,诸多城市爆发了社会骚乱,城市整体经历了去工业化和再工业化过程,在危机之后重建城市,在不断加大的贫富差距背景下改造城市。在洛杉矶社会运动史上,其劳工—社区运动具有如下几个特点。第一,劳工—社区运动与社会政治运动的发展,尤其是与民权运动斗争紧密相连。劳工联盟与环境正义运动、妇女运动、以及为消除种族和民族文化歧视而做出的努力发生关联。第二,社区—劳工运动的目标事项具有扩张性。运动明显展现了社区和劳工在内容上的结合,劳工运动一般关注工人权利、工作权利等方面,而社区运动则关注当地住房和公共基础服务等问题,社区—劳工运动定位于满足更大范围的社区利益,逐渐跨越民族、种族、阶级和性别的界限,涉及居民的住房、环保、教育、公共服务、移民的权利、租客的权利、和平运动等各个方面,苏贾尤其强调了“阻止工厂关闭联盟”“门卫正义”“生存工资联盟”“洛杉矶新经济联盟”[19]等方面。第三,社区—劳工运动在主体上的扩张性,传统工会成员一般具有严格的身份限制,局限于特定的工人身份,社区劳工运动则以特定区域为中心建立联盟。社区—劳工运动还可以超越本土的区域限制,如洛杉矶早期的社区发展联盟中就有劳工社区行动中心和加州大学洛杉矶分校的工业学院建立了长期的联系,并和其他工人组织建立联系。很多原来难以建立工会的团体也基于居住和区域建立了工会组织,如20世纪90年代后期,洛杉矶人道移民权利联盟、韩国移民工人协会,菲律宾工人中心等都建立了新的密切联络系统。第四,社区劳工运动组织还创造了新型协议方式——社区利益协议。它“是一份由规定的工人社区联合会和开发商经协商达成的有法律效力的文件,为补贴公众,……开发商拿出一份提供一系列好处的协议,典型的如有质量的就业岗位、当地就业机会、可以负担的房屋、缓解环境压力,也包括多样化的社区服务”。[20]

由上可见,在争取城市权利和寻求空间正义的过程中,人们必然会寻求和社区理论和社区运动的结合,它们具有理论和实践上的亲和性,社区型城市权利的提出具有理论和实践的必然性。

二、社区型城市权利的权利特征

(一)建构性与批判性

列斐伏尔的都市革命理论、空间批判理论和城市权利理论紧密地联系在一起,或者可以看成是一个三角关系。列斐伏尔在1968年-1974年的7年间集中讨论了这些主题。[21]空间批判理论是都市革命理论的深层理论基础,都市革命的“总问题式”又会引向对城市权利的讨论,城市权利预设了总体性的城市理论和都市社会。因此理解列氏的某一个理论都不能脱离其他两个方面。列斐伏尔的优点正是最早重视马克思主义视野中的都市问题与都市革命的这种政治斗争可能性,从都市社会中提炼出一种新的辩证认识形式,提出了城市革命所预示的未来激进政治的可能性。[22]列斐伏尔在讨论都市革命的都市战略时,最后总结了都市政治战略的三个方面,其中第三个方面指出,“把都市总问题式引入到扩大的、变革式的和具体的城市权利契约系统之中,这种权利不会在中心性及其运动中被排挤出局。”[23]在总结都市革命时,列斐伏尔又指出,“我已经把都市规划本身作为意识形态与制度、表象与意志、压迫与压抑来批判,因为它建立起一个压迫性空间,而此压迫性空间被描述成客观的、科学的与中立的。”[24]可见,都市批判需要空间批判的支撑。从城市权利提出的理论背景可以看出,其本身具有深刻和总体的批判性,把马克思主义的政治经济学批判转变为现代社会的都市批判、空间批判、日常生活批判等方面,城市权利也是进入到更加具体和微观语境中的一个批判环节。

列斐伏尔对城市权利的内容做出过列举,他指出“城市权利是一个上层形式的权利概念(superior form of rights):如自由权,社会化过程的个体权,居住和栖息权;是总体性‘创作’权利(the right to oeuvre),参与和使用的权利等都隐含在城市权利之中。”[25]事实上,由于列氏赋予了城市权利比较宏大的背景,在其讨论中城市权利的涵义并不是清晰明确的,这项权利像一个政治上的权利宣言,但这种总体性权利具体涵盖什么内容,则缺少更加细致的讨论。因此,列氏指出,“面对这个假冒的权利(回归自然的权利the right to nature),城市权利更像是一种呐喊和要求。”[26]可见,在列斐伏尔那里,城市权利从某种程度上说具有批判有余而建构性不足的方面,或者也可以说这个概念给了后世理论家广阔的建构性空间。

社区型城市权利具有城市批判的底色,但更加具有建构性的特点。城市权利在我们的时代可能不再迫切需要那种总体性的城市权利讨论,而更加需要建构性的“中层理论”,[27]社区型城市权利正是这样的“中层理论”,可以从社区的角度实实在在建构一系列具体的权利,使得这项总体性权利可以进入具体的法律制度架构之中。

(二)综合性和具体性

在列斐伏尔那里,城市权利首先是一种总体性和综合性的权利,是世世代代的城市居民共同建造城市的权利,需要从少数精英手中夺回创造城市的权利,创造更多的机会和条件让多元主体参与到城市营造和维护的过程中来。但列氏已经进行了城市权利具体化的尝试。列斐伏尔明确指出:

城市权利,辅之以差异权(the right to difference)和知情权,能使作为城市居民和服务使用者的公民权得到调整、具体化并更容易实现。城市权利一方面包括使用者有表达他们对在城市中活动空间和时间的观点的权利,同时也涵盖使用中心地区和特权地区,而不是被打发塞进种族聚居区(对工人、移民、“边缘人”、甚至“特权阶级”)的权利。[28]

尽管如此,列氏的具体化工作并不是另人满意的。受到列氏影响的左翼地理学家哈维则提出了另一条总体性和具体化的路径。哈维指出,城市发展过程中,不仅改造了城市的基础设施,而且建立起了全新的城市生活方式和城市人格。“巴黎变成了不夜城,成为消费、旅游和休闲的中心。咖啡店、百货公司、时装业和盛大的博览会等,都将城市生活转变为一种以低俗消费来吸引庞大盈余的方式。”[29]这使得哈维的总体性城市权利具有了城市生活方式和城市人格的支撑,另外,哈维把马克思的资本主义的政治经济学批判转变为“城市资本主义批判”,城市成为资本主义最为重要的运行机制,资本主义需要城市化来吸收它无止境生产出来的剩余产品,同样赋予城市权利的总体性背景。

哈维还指出,对城市权利的追求也可能成为一种幻象。“城市权利联盟中的成员群体多种多样:有色人种社区里的低收入租赁者,他们正在争取能够满足他们愿望和需要的开发;无家可归者,他们组织起来争取他们获得住房和基本服务的权利;女同性恋者、男同性恋者、双性恋者、变性者、怪人(LGBTQ)的有色人种青年,他们在争取安全的公共空间。……”[30]尽管我们可以把马克思主义的资本主义批判进阶到城市批判或城市资本主义批判,从城市权利推进到城市革命,但城市权利也可能成为一个空洞的概念。资本家所要争取的城市权利似乎一点不比底层群体的城市权利更少,城市权利也只是不同主体的角力场而已。因而,要避免城市权利概念的虚化,其必须落实为具体的权利主体和权利内容,即是“谁的何种权利”。事实上,城市生活方式和城市人格也不仅仅具有总体性意义,也为城市权利的具体化提供了基础。

其他的一些城市权利的讨论者则具有更加具体化的城市权利建构,如米切尔从社会正义和公共空间的角度理解城市权利的总体性,但他更关注“城市无权”的反无家可归法、反无家可归运动等具体城市权利方面。[31]可见,总体性城市权利的具体化是学者们讨论的中心问题,而社区型城市权利则同样是城市权利具体化的尝试。在社区型城市权利的层面上,我们同样可以看到这样的总体性和具体化的特点,社区型城市权利具有社区层面的总体性,因而具有一定的开放性,而基于社区而具有的每一项城市权利则都是具体细致的权利建构。社区型城市权利是一系列不同类型和性质的权利,是表征一个“权利束(丛)”的统合概念。

(三)集体性与个体性

哈维曾开宗明义地指出,城市权利是一类集体权利(collective right)。建设和改造自己和自己的城市的自由是最宝贵的人权之一,然而,也是迄今为止被我们忽视最多的一项权利。[32]这里事实上是指城市权利在总体上所具有的集体权利性质(更精确地可以称之为集合性权利),细探之下,和权利理论当中的集体权利具有一定的差别,权利理论中的集体权利主要是权利主体和权利内容的集体性质。因此,这种总体性的城市权利在权利主体上既可以是集体享有,也可以由个体享有。按照国内学者所指出的,界定集体权利的主体路径将集体权利等同于“集体的权利”,无法说明集体权利的诸多重要特征及其作为一类权利的重要意义。权利内容路径的集体权利概念理论认为,累积善和参与善的提供、维系作为权利内容只能为集体所拥有,不宜为个人所拥有。[33]哈维对城市权利的论证中对城市权利呈现明显的分层,城市权利远超出我们所说的获得城市资源的个体或群体的权利,城市权利是一种按照我们的期望改变和改造城市的权利。[34]哈维对城市权利作为一项集体权利的界定事实上遵循界定集体权利的内容路径。从主体路径上进行理解,城市权利既可以是集体享有的权利,同样可以是个人享有的权利。进入城市的权利、居住权等都既可以为个体所享有,也可以为集体所享有,并且个人始终是获得城市资源或者利益的最终承担者。从内容路径上理解,获取城市资源的权利侧重从“累计善”[35]的角度进行理解,而按照我们的期望改变和改造城市的权利则侧重从“参与善”[36]的角度进行理解。

尽管从内容上界定集体权利具有清晰的特点,但内容进路的集体权利也不构成对主体进路的集体权利的完全取代。尤其是将其应用于对城市权利这种一系列的权利、既具有总体性又具有具体性的权利类型的分析过程中。社区型城市权利是对城市权利的限缩,但从权利主体角度依然具有首要的意义。社区的道路权、土地权、环境权等具有典型的集体权利属性,而社区的表达权、参与权、居住权等则首先需要从个体的角度进行理解,或直接表现为一种个体性权利。尽管这种理解可能并不清晰,但一定是认知社区型城市权利的前提。

三、社区型城市权利的权利内容

(一)社区型城市权利——从发现城市权利到构建城市权利

经过列斐伏尔、哈维、米切尔等学者的理论建构,以及不断寻求城市权利和空间正义的实践过程,城市权利逐渐进入到一个法律建构期,即城市权利的人权化、法律化和制度化,通过法律(立法、司法)实现城市权利。一个重要的表现就是国际社会对城市权利的广泛接纳,如2001年成立的世界城市论坛(WUF),旨在研究当今世界面临的最紧迫问题:快速城市化及其对社区、城市、经济、气候变化和政策的影响。2002年在肯尼亚内罗毕举办了第一届论坛,此后在世界各地相继举办,至今已经举办了10届,其中就有两届关注城市权利的主题。[37]诸多城市权利宣言广泛出现,如《保障城市中人权的欧洲宪章》(2000)、[38]《世界城市权利宪章》(2005)、[39]《新城市议程》(2016)[40]等。理论建构期确立了城市权利的总体性方面,而法律建构期则更加具体化,以下可以从学者的论述中阐释其总体性方面,从《世界城市权利宪章》、社区的要素等角度探讨社区型城市权利的具体内容。

1、理论建构中的总体性内容

事实上列斐伏尔等学者的城市权利理论首先可以理解为城市权利宣言,具有政治宣称和社会革命的意味。正如哈维指出的,“城市权利这个观念基本上源于城市的街头巷尾、城市的街区,城市权利是受压迫人民在绝望时刻寻求帮助和寄托的一种哭泣”。[41]此时,城市权利(the right to city)首先是进入城市的权利,进入城市工作、学习和生活的权利。基于特定社区而具有的权利主体和权利内容是对城市权利的重要解释。社区型城市权利首先是不同类型的主体尤其是不利益群体进入城市的权利(“入城权”),这需要打破户籍等制度性限制,体现城市价值的平等、自由、包容、多元和开放。

哈维指出,主张城市权利即是对城市化过程拥有某种控制权的诉求。[42]因此城市权利是对“这是谁的城市”的回答,即谁控制城市以及以什么方式控制和治理城市。因此,社区型城市权利也是一种治理权或自治权。要把城市治理的权利和责任还给城市主体本身,居民自治是城市社区建设的重要目标。从维护市民权(物权)到公民权(宪法规定的各种人权),用治权去保障物权和各种人权,是一个城市权利的逐步生长和升华的动态过程。

米切尔则指出,城市权利的核心在于对城市公共空间公共性的维护,谁有权使用公共空间的讨论和斗争真正定义了城市权利。“社会正义、城市权利以及它们与城市空间的关系不是被抽象地决定,而是在实践中被决定。”[43]苏贾同样明确指出,“人们需要真实的食物,而不是被告知应该拥有食物和居所”,[44]行动起来远比空洞的话语更重要,因此其主张“寻求空间正义”尤其是开展与“空间非正义”的斗争。“知是行之始,行是知之成”,城市权利的内容最终需要在寻求城市权利的实践中被最终定义,城市权利具有鲜明的实践品性,处于不断生成的过程之中。

2、《世界城市权利宪章》中的社区型城市权利

《世界城市权利宪章》(以下简称《宪章》)中所界定的城市权利,首先也是进入城市的权利。如其第1条第1款规定,所有人都有权进入城市,不受基于性别、年龄、健康状况、收入、国籍、族裔、流动状况或政治、宗教、性取向的歧视,并有权按照本宪章确立的原则和规范保存文化记忆和认同。人们进入城市之后,则是拥有和使用城市的权利。《宪章》第1条第2款规定城市权利是在可持续发展、民主、公平和社会正义的原则下,可被定义为城市的公平用益权(the equitable usufruct of cities)。它是城市居民的集体权利,尤其是弱势群体和边缘群体,城市权利给予他们行动和组织的合法性,根据他们的用意和习俗,去实现自由的自决权和一个适当的生活标准。城市权利与所有国际公认和整体构想的人权相互依存,因此包括国际人权条约已经规定的所有公民、政治、经济、社会、文化和环境权利。[45]具体则包括:在公平和令人满意的条件下工作的权利;建立工会并加入工会的权利;享受社会保障、公共卫生、清洁饮水、能源、公共交通等社会服务的权利;获得食物、衣服和足够的住所的权利;获得优质公共教育和文化的权利;获取信息、参与政治、和平共处和诉诸司法的权利;还有组织、聚集和表达个人意见的权利。它还包括对少数民族的尊重;尊重民族、种族、性别和文化多元化;尊重移民。城市边缘地区及其周边乡村也是行使和实现城市权利的空间和区域,以确保公平、普遍、公正、民主和可持续地分配和享受城市提供的资源、财富、服务、商品和机会。因此,城市权还包括发展权、环境权、享有和保护自然资源权、参与城市规划和管理权以及历史和文化遗产权。[46]这些城市权利宪章和国际条约规定中的总体和具体内容方面是我们建构社区型城市权利的前提。

《宪章》中多次直接论及社区,比较典型的有两处。《宪章》第1条第4款论及城市的物理构成、组织构成和主体结构,指出作为公共空间,城市是参与管理的机构和行为的整体,如政府当局、立法和司法机构、制度化的社会参与实体、社会运动组织、以及一般的社区。[47]可见,社区是城市的基础性组织和主体。《宪章》第14条第2款规定城市应该为所有公民提供充足的住房供应和城市设施,并建立补贴和财政计划,用于土地和住房的收购、使居住权合法化并改善不稳定的社区和非正式定居点。[48]这是对城市住房权利的规定,住房权利需要基于社区型城市权利才能真正落实。另外,《宪章》其他诸多城市权利建构尽管没有直接提及社区,但是其权利都指向社区或具有部分社区内容。例如:城市规划和管理中具有社区规划和社区管理的内容;社区环境权、社区安全权、享受社区公共服务权是保障城市生活环境、城市安全、城市公共服务的基石;城市的政治参与权利基于特定的社区才能更好地实现;……可见,社区是城市权利落实的“阿基米德支点”。

(二)社区型城市权利内容的构成要素

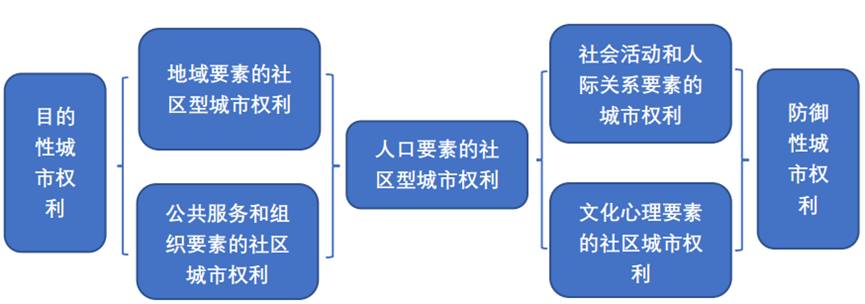

美国芝加哥学派学者罗伯特·E.帕克认为,“社区是占据在一块被或多或少明确地限定了的地域上的人群汇集”,“一个社区不仅仅是人汇集,也是组织制度的汇集”。[49]我国社会学奠基人费孝通认为,“社区是若干个社会群体聚集在某一地域里形成的一个生活上相互关联的大集体。”[50]东西方学者对社区的界定中都可以看到社区的基本概括,即社区是在地域性特点的基础上形成的生活共同体、利益共同体、组织共同体和价值共同体。对于社区的基本构成要素,国内外学者提出了“三要素论”“四要素论”“五要素论”等不同观点。[51]综合之下,可将社区的基本要素总结为如下方面:(1)社区是以一定的社会关系为纽带组织起来的具有一定数量的人口群体;(2)社区具有一个相对明确、相对稳定、相对独立的地域空间;(3)社区具有共同的社会生活、行为规范和社区意识;(4)社区具有各种社会活动与人际关系;(5)生活在社区中的人民在心理上具有对社区的归属感和认同感;(6)社区具有维护公共利益和秩序的公共服务设施与社区组织机构;(7)社区具有一定的社区文化。[52]从社区的基本构成要素,考虑其和社区型城市权利的亲和性,至少可以从以下五个方面探究社区型城市权利的具体内容体系。

基于社区的人口要素可以推导出的社区型城市权利为:保障社区人口的主体性权利,即基于国际人权条约、国内法律体系之下所享有的所有的人权内容,实现在社区层面和国际国内法律体系的衔接,为保障社区成员有尊严地生活提供体系性基础。

基于社区的地域空间要素可以享有的社区型城市权利为:社区生存权(获取清洁的水、空气等宜居条件,获取足够的食物等)、居住(住宅)权、道路权、土地权、其他空间权利等。社区型城市权利首先是目的性城市权利,即要让多种不同主体成为城市的主人所享有的各种实体性权利。[53]基于社区的地域性特点是社区之所以成立的前提,也是社区型城市权利赖以建构其内容的基础性方面。以居住(住宅权)为例,现今中国存在多种居住类型和小区类型,如传统街区、商品房小区、房改房、单位宿舍区、经济适用房、两限房(限房价、限套型普通商品住房)、廉租房、拆迁安置房、城中村等类型。[54]居住类型和小区类型的丰富并不能保障进城者的城市权利,需要加大经济适用房、廉租房等的比例,并最终抑制城市房价的急速增长,保障基本的住宅权。基于社区地域空间要素推导的社区型城市权利是“立足之权”,居住权则是“立足之权”的核心。

基于社区的公共服务设施和组织机构要素享有的社区型城市权利为:社区集体的安全防卫权、公共卫生权、社区环境权、社区生态权(如社区的动物权利)、[55]社区受教育权、社区秩序权(和谐、安宁)等。这些社区型城市权利多是典型的集体人权,具有很多集体的成分或涵义。社区的医疗、环境、教育、防卫、养老,都是城市权利的集体涵义,尤其是基于集体而享有的集体权利来源。如抗击新冠病毒的过程中,社区的防卫、医疗等功能得以彰显。社区型城市权利也应该拥有丰富和发展的权利,因此诸如社区体育、社区音乐、社区美术等都可以成为社区型城市权利的动态涵义。

基于社区的社会活动和人际关系要素所享有的社区型城市权利内容为:自我管理权(自治权)、自我立法权(如制定社区公约)、参与权(参与社区的公共管理)、活动权(组织特定的社区活动,如集会、游行、示威等活动,开展邻里互助、志愿服务、社区拍卖、体育比赛、音乐比赛、其他商业、民俗、文化活动等)、组织权(成立社区组织,组建微信群等虚拟社区)等。

基于社区的文化心理要素所享有的社区型城市权利内容为:自由权(良心自由,情感自由权,对社区所有公共事务持自由的批判态度,这是建立社区认同、形成优良社区意识和社区文化的基础)、信息权(获取与社区相关信息的权利,和知情权类似)、表达权、批评建议权、监督权等。

后两类社区型城市权利是典型的防御性权利,为了更好地保障前面三类社区型城市权利的实现,人口要素的社区型城市权利则具有一定的统摄性。其内在结构体现在如下的图示中:

社区型城市权利的内容结构

(三)社区型城市权利内容在未来的可能发展

1、社区新兴权利

新兴权利主要指基于社会的新发展而出现的具有法律意义的权利的新现象和新形态。[56]社区新兴权利首先是新兴权利在社区的体现。如安宁死亡权首先不仅仅需要思考个人的选择和医生医院的相应责任,也同样需要思考社区的责任。适度生活水准权、清洁饮水权、食物权的落实主要是在社区层面。弱势群体的保护,如保护“数字弱势群体”(如老人的上网权、知情权、隐私权、个人信息权和数据权等),[57]首先需要在社区层面有所行动。城市中动物权利的保护同样依附于特定的社区。其次,社区型城市权利本身具有新兴权利的性质,是一种权利的新形态。和新兴权利一样,社区型城市权利是一个集合概念。这意味着在我们的时代,某一个单独的权利概念在特定的争取权利的语境下可能会比较单薄,需要在人权概念之下建构一些新的次级集合概念。

2、社区生活、学习、工作权利的融合

在全球抗击新冠病毒的语境下,“居家办公”“上网课”不仅是一种无奈的选择,也可能代表着更高的普遍性和未来的某种趋势。随着诸多新型职业和新型工作方式的兴起,如互联网技术、各种自由职业、弹性工作制度等,也为居家办公、线上教育提供了技术上和机制上的可能。这意味着社区未来不仅仅是主要的生活场所,也可能变成重要的工作和学习场所。原来对工作场所、学习场所的一些权利要求,也可能重新“回归社区”。如怎样维护社区的安宁(控制噪音等)、社区本身是否需要规划功能分区,即社区主要作为生活区域怎么保障工作条件、学习条件,都是需要重新思考的问题。总之,社区生活权利和社区学习、社区工作权利的融合成为不容忽视的趋势。

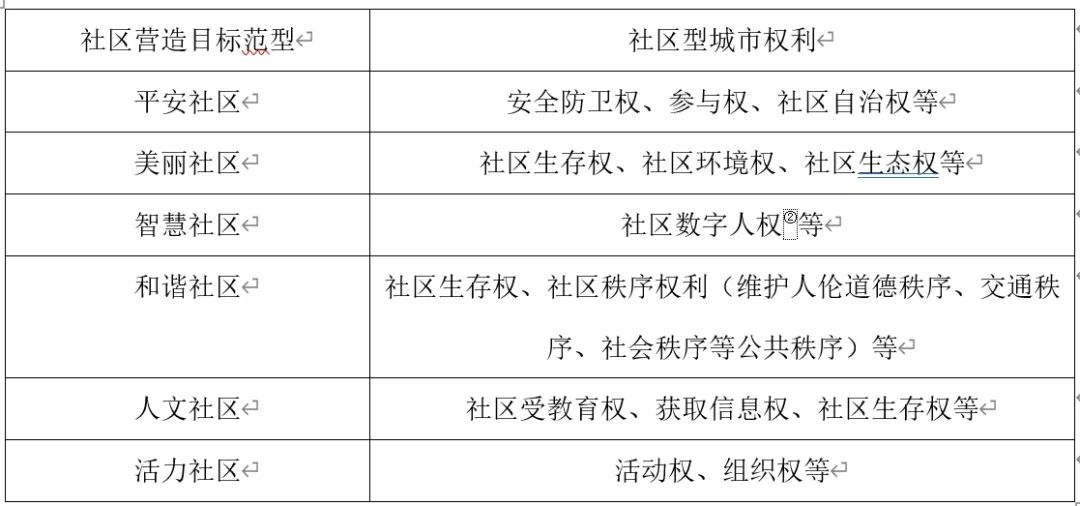

3、新型社区营造与社区型城市权利

从社区建设到社区营造是我国社区治理演进过程所经历的重大变迁。[58]平安社区、美丽社区、智慧社区、和谐社区、人文社区、活力社区等,都是现今社区营造的目标范型。事实上,每一种社区营造的目标范型背后,都可以看到某一种、或某几种社区型城市权利的确立和完善(见下表),维护社区型城市权利成为社区营造的重要基础。

社区营造和社区型城市权利对应关系表

四、社区型城市权利的权利主体

(一)个体主体

明确权利主体是展开权利分析的前提,权利界定中首先需要明确是谁的利益、谁的主张、谁的资格、谁的力量、谁的自由。个体是权利主体最为典型的类型,个体性的人具有独立人格、人性尊严、自由和权利,这也成为了法律上的人的根基。法律以个体为重要起点和基本单位,整个法治制度架构事实具有个体性预设,法律的基本概念或范畴,如法律权利、法律义务、法律行为、法律关系(法律关系的主体、客体、对象)、法律责任、权利能力和行为能力等等,当我们追问其背后的主体性,即是谁的权利和义务,谁进行法律行为,谁参与法律关系,谁具有权利能力和行为能力,谁承担法律责任,为什么要承担法律责任时,法治架构的个体预设立马会显现出来,即是个体的权利和义务,个体做出法律行为,个体参与法律关系,个体才能具有权利能力和行为能力,独立的个体才能承担责任,一般意义上而言个体基于自己的自由意志做出违法违约行为、产生损害结果,才会承担相应的责任。自然人是最为典型的个体,法人(公司、合伙、机关、其他组织等)也是基于个体才能进行的法律主体拟制,并且国家、社会等主体都是像个体那样参与到法律架构当中。法学视角下的国家主要是基于拟制,[60]并且是对照个体进行拟制,个体在法律关系的主体中具有最为圆满的结构。

社区型城市权利的大部分权利主体都是个体主体。基于人口要素的社区型城市权利需要保障每一位社区成员享有主体性权利;基于地域空间的社区型城市权利需要建立个体与特定地域空间的直接联系;基于社区的社会活动和人际关系要素的社区型城市权利则首先是社区个体成员的主体性选择。另外,与国家、法人等拟制型法律主体相似,集体主体所享有的社区型城市权利同样需要落实为个体性社区型城市权利或者以个体性社区型城市权利作为基础。

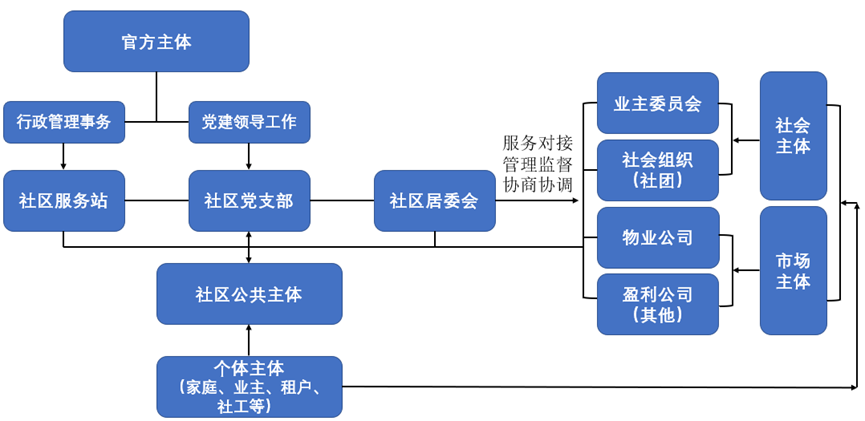

(二)公共主体

城市权利需要落实为社区型城市权利才能成为更加稳定的实然性权利,然而,社区是否能够成为权利主体,这是需要讨论的。我国学者夏勇指出:“权利是一个关系型概念,它表示人与人的一种社会联系,这种联系又是以权利主体的相对分离和独立为前提的。”[61]社区具有这样的相对独立性,这种独立性首先是以社区的空间独立性和稳定性为基础和表现的。美国学者桑托斯曾划分六种最为稳定的空间形态,分别为家务空间、工作(工厂、公司等)空间、市场空间、社区空间、公民空间和世界空间,它们的社会关系结构群分别构造、组成和决定了六种法律秩序。[62]社区是六种最稳定空间之一,并且发挥着越来越关键的作用。社区要成为权利主体,还需要看权利主体的发展水平。夏勇提出衡量权利主体的发展水平的五重标准:需求层次、社会实力、利益个别化程度、行为自主的程度、意识开化的程度等。[63]首先,对社区成员各种需要的满足成为对社区主体的普遍性要求,这已经是毋庸置疑的。其次,权利之存在和行使实赖于权利主体之实际能力和实际地位,社区本身的社会实力要看社区的自组织程度,社区成员的对自己事务和身边事务的担当能力等,我国现今社区主体已经具有内在不同的主体层级(见下图),社区主体的发育程度正在逐步提升,但个体的社区意识和社区文化的发育则并不一定完善,因此社区公共主体可以帮助社区个体主体的觉醒。再者,利益个别化程度、行为自主的程度和意识开化的程度事实上都是在描述个体主体的相关方面,这表明个体主体和社区主体的相互促进和相互影响,社区主体的发育水平也最终依赖于社区个体的主体性觉醒程度。总之,社区主体的发展水平已经足以成为相对独立的主体层级,社区型城市权利的建构本身是这种发展水平的必然性要求,同时推动社区主体具备更加稳定的形态,从而更好地发展。

社区治理的多元主体格局[64]

我国社区公共主体主要指社区党支部、社区服务站、社区居委会、其他社会主体和市场主体等,即“党—站—居—社”的“四位一体”格局。这意味着必须从原有的狭隘的公共主体格局中走出,把社会主体和市场主体也作为公共主体,因为它们在社区的层面上同样处理的是公共事务,同样享有一定的权利并承担一定的义务。业主委员会、各种社团组织等社会主体是最为典型的社区型城市权利的公共主体,或者主要是权利主体,其所承担的义务也需要对照权利进行理解。物业公司、其他盈利性公司等市场主体成为社区型城市权利的公共主体则主要基于合同的权利义务规定,因此市场主体也可以成为社区型城市权利的义务性主体。一般认为,社区党委会、社区服务站及其他基层党政组织则是社区型城市权利的义务性主体。社区居委会作为基层群众性自治组织,则既可以是权利主体,也可以是义务主体,主要得看其承担具体职责的性质如何。

(三)边缘主体

社区边缘群体是在社区运行过程中处于弱势或边缘的特定群体。英国法学家哈特曾区分语言具有确定性的核心地带和值得怀疑的模糊边缘地带(或者说“开放性结构”),[65]以作为认知法律是什么的重要基础,这同样可以成为认知边缘群体的重要基础。如弱势主体在语言的核心地带可能是比较明确的,基于当代社会的整体运行和已有的生产生活实践积累已经赋予了弱势群体一些相对稳定的涵义,如《城市权利宪章》第2条第4款规定:“处境脆弱的群体和个人有权采取特别措施来获得保护、整合和分配资源、获得基本服务和免受歧视。就本宪章的影响而言,下列群体被认为是脆弱的:生活在贫穷或环境危险(受到自然灾害威胁)的人或群体、暴力受害者、残疾人、被迫移徙者(流离失所、难民和与其他居民相比生活在不利地位的所有群体,并符合每个城市的现实。在这些群体中,应优先注意老年人、妇女(特别是女户主)和儿童。”[66]社区同样应该给予弱势群体以特别的保护,这符合正义原则。哈特的语言学理论也可能成为必须要拔除的“语义学之刺”,[67]语言的意义在于使用,其具有诠释深度,弱势之所以为弱势,是基于语言的动态使用和相应诠释。在社区的层面上,还具有一些特殊的弱势群体,或称之为动态弱势群体。

相对于社区业主所具有的权利主体地位,租住主体可能成为相对弱势群体。业主在信息、地方性知识、本体资源等方面上具有优势,租住主体在租住期间应该享有和业主大致等同的权利,业主和社区应该为租户提供相应帮助以使其更好地融入社区。在疫情防控的背景之下,特别是在封控条件下前述弱势群体当然是弱势群体,其他还有特定的“数字弱势群体”,如不会使用APP进行网上购物的群体;更有原来从未设想过的弱势群体,如特定的不做饭的青年群体也可能成为弱势群体;还有诸多有特殊需求的群体:如慢性病患者(癌症、尿毒症等严重疾病需要定期治疗者、强迫症患者、多动症患者、精神病患者等),突发疾病患者,孕妇和哺乳期婴儿等;有紧急事项需要处理的群体(相关事项如家人故去、老人儿童需要照料等家庭生活事项、单位重大事务等工作事项、学生考试等重大学习事项等);等等。他们的权利都需要在社区层面提供特别保护。

边缘主体具有比弱势群体更为宽泛的意义,社区动物是可能被忽视的“边缘主体”。动物是否应该赋予法律上的权利主体资格在现今学界具有较大的争议。[68]在现今的时代条件下,全面赋予动物以法律主体资格似乎还不太现实,然而赋予动物部分权利主体资格则是可行的。从社区型城市权利的理论视角来看,社区动物的生存权、社区生态环境权等都要求我们赋予动物特定的主体资格。如在疫情封控的条件下,对动物生存权利的保护不仅仅是“人作为万物的牧者”之看护人的道德义务要求,也是维持生态平衡等人类重大利益的必然要求。

结语

“回归社区”是一场世界范围的重要社会运动,法律回归社区,[69]治理回归社区,[70]教育回归社区,[71]医疗回归社区,[72]福利回归社区,[73]运动回归社区,[74]艺术回归社区[75]等等都是方兴未艾的普遍趋势。在理论上则是新自由主义与社群(社区)主义的结合,以形成第三条道路。[76]在英美等发达国家,也经历了从社区衰落到社区复兴的转变,[77]繁荣社区层面的官方制度、法律架构、社会资本和公民社会,对整个国家治理和社会治理具有极为重要的意义,中国同样处于这一普遍性的社会进程之中。为此,社区型城市权利的理论建构则是从法律(权利)上对这一社会运动的回应和推动,具有重要的理论和实践意义。

注释:

[1] 亨利·列斐伏尔:《空间与政治》(第二版),李春译,上海人民出版社2015年版,第70页。

[2] 参见魏建国:《城市史视域中的民主法治》,商务印书馆2021年版,第1—16页;舒扬、莫吉武等:《现代城市精神与法治》,中国社会科学出版社2007年版,第29页;张志铭、谢鸿飞等:《世界城市的法治化治理》,上海人民出版社2005年版,导言第1页;等。

[3] 昆廷·斯金纳:《现代政治思想的基础(上卷 文艺复兴)》,奚瑞森、亚方译,译林出版社2011年版,第3页。

[4] 朱苏力:《城市生活是一种法治教育方式》,载《共产党员》2015年第1期。

[5] 参见李强、卢尧选:《疫情防控与我国基层社会治理创新》,载《江苏社会科学》2020年第4期;田毅鹏:《治理视域下城市社区抗击疫情体系建构》,载《社会科学辑刊》2020年第1期;唐燕:《新冠肺炎疫情防控中的社区治理挑战应对》,载《南京社会科学》2020年第3期;等。

[6] 参见梁迎修:《我国城市社区治理法治化探析》,载《郑州大学学报(哲社版)》2014年第2期;李广德:《社区治理现代化转型及其路径》,载《山东社会科学》2016年第10期;马涛:《基层社区治理需要注入法治化的动能》,载《人民论坛》2018年5月上;等。

[7] 就国外马克思主义的空间探讨而言,空间理论相对于空间正义具有更为宽广的适用性,但考虑到在法学语境下研究空间问题,空间正义更加具有理论的亲和性,所以文中主要采用空间正义这一概念作为对空间理论的综合性概括,因而空间正义也不仅仅局限于苏贾等人在《寻求空间正义》中的相关探讨,特此说明。

[8] 相关著作包括:《进入城市的权利》1968;《都市革命》1970;《马克思主义与城市》1972;《空间与政治》1973等。

[9] 中译本参见亨利·列斐伏尔:《空间的生产》,刘怀玉等译,商务印书馆2021年版。

[10] 参见The Spatial Turn: Interdisciplinary perspective, Barney Warf and Santa Arias eds, New York and London: Routledge, 2009;刘怀玉:《历史唯物主义的空间化转型问题》,江苏人民出版社2022年版;等。

[11] 参见伊沙依·布克、艾克·罗森—兹维:《法律理论中的空间转向》,杨静哲译,载《西部法学评论》2020年第1期;谭俊:《法学研究的空间转向》,载《法制与社会发展》2017年第2期。

[12] 苏贾空间研究“三部曲”包括:《后现代地理学——重申批判社会理论中的空间》1989,《第三空间——去往洛杉矶和其他真实与想象地方的旅程》1996,《后现代大都市——城市与地区的批判研究》2000。

[13] 参见爱德华·W.苏贾:《寻求空间正义》,高春花、强乃社等译,社会科学文献出版社2016年版。

[14] 费孝通:《居民自治:中国城市社区建设的新目标》,载《江海学刊》2002年第3期。

[15] 《国务院办公厅关于印发“十四五”城乡社区服务体系建设规划的通知》(国办发〔2021〕56号)。

[16] 参见爱德华·W. 苏贾:《寻求空间正义》,高春华、强乃社等译,社会科学文献出版社2016年版,第43、107页。

[17] 其基本观点、代表性人物等参见罗伯特·E. 帕克 等:《城市:有关城市环境中人类行为的研究》,杭苏红译,商务印书馆2016年版,译序第5—21页;张雨:《社会学芝加哥学派:一个知识共同体的学科贡献》社会科学文献出版社2016年版;等。

[18] 参见孙斌栋等:《洛杉矶学派及其对人文地理学的影响》,载《地理科学》2015年第4期。

[19] 参见爱德华·W. 苏贾:《寻求空间正义》,高春华、强乃社等译,社会科学文献出版社2016年版,第130—148页。

[20] 爱德华·W. 苏贾:《寻求空间正义》,高春华、强乃社等译,社会科学文献出版社2016年版,第175页。

[21] 亨利·列斐伏尔:《空间的生产》,刘怀玉等译,商务印书馆2021年版,法文第四版序第6页。

[22] 刘怀玉:《社会主义如何让人栖居于现代都市?》,载《马克思主义与现实》2017年第1期。

[23] 亨利·列斐伏尔:《都市革命》,刘怀玉等译,首都师范大学出版社2018年版,第170页。

[24] 亨利·列斐伏尔:《都市革命》,刘怀玉等译,首都师范大学出版社2018年版,第209页。

[25] H. Lefebvre, Writings on Cities, Selected, trans., and introduction by Eleanore Kaufman and Elizabeth Lebas. Blackwell,1996, p.173–174.

[26] H. Lefebvre, Writings on Cities, Selected, trans., and introduction by Eleanore Kaufman and Elizabeth Lebas. Blackwell,1996, p.158.

[27] 罗伯特·K. 默顿:《社会理论和社会结构》,唐少杰、齐心等译,译林出版社2015年版,第59页。

[28] H. Lefebvre, Writings on Cities, Selected, trans., and introduction by Eleanore Kaufman and Elizabeth Lebas. Blackwell,1996, p.34.

[29] 戴维·哈维:《叛逆的城市——从城市权利到城市革命》,叶齐茂、倪晓晖译,商务印书馆2014年版,第8页。

[30] 戴维·哈维:《叛逆的城市——从城市权利到城市革命》,叶齐茂、倪晓晖译,商务印书馆2014年版,前言第X页。

[31] 唐·米切尔:《城市权:社会正义和为公共空间而战斗》,强乃社译,苏州大学出版社2018年版,第141、171页。

[32] 戴维·哈维:《叛逆的城市——从城市权利到城市革命》,叶齐茂、倪晓晖译,商务印书馆2014年版,第3—4页。

[33] 刘叶深:《权利内容路径下的集体权利概念及其类型》,载《东方法学》2020年第3期。

[34] 戴维·哈维:《叛逆的城市——从城市权利到城市革命》,叶齐茂、倪晓晖译,商务印书馆2014年版,第4页。

[35] 当一个人的某种利益不足以作为充分理由给其他人施加满足该利益的义务,但在某些条件下,多人的该种利益的累积相加则可以作为充分理由给他人施加义务,这种累积相加的利益总和就是累积善。J. Raz, The Morality of Freedom, Oxford University Press, 1986, p.209.

[36] 无论是公共物品还是累积善都是个人可以独自享用的利益,参与善(participatory goods)则是个人无法独享的利益,该种利益只能通过集体的形式共享,即具有享用的集体性。参见D. Rèaume, Individuals, Groups, and Rights to Public Goods, University of Toronto Law Journal, vol.38:1, p.6(1988).

[37] 参见世界城市论坛官网,https://wuf.unhabitat.org/,最后访问时间2022年4月29日。

[38] 《保障城市中人权的欧洲宪章》(the European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City),载世界城市与地方政府联盟社会融入、参与式民主和人权委员会网站,https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/documents/files/2021-06/CISDP%20Carta%20Europea%20Sencera_baixa_3.pdf, 最后访问时间2022年5月8日。

[39] 《世界城市权利宪章》(the World Charter for the Right to the City)2005年在巴西阿雷格里港举办的第五届世界社会论坛之后正式发布,是专门以城市权利为主题的宪章,成为世界上争取城市权利运动的重要纲领性文件之一。《世界城市权利宪章》,载城市重塑在线期刊网站http://urbanreinventors.net/, 最后访问时间2022年5月8日。

[40] 第三次联合国住房和可持续发展大会通过的重要文件:《新城市议程(New Urban Agenda)》,其中第11条定义了城市权利,文件广泛讨论了城市权利的内容。载中国城市规划学会官网,http://www.planning.org.cn/news/view?id=5270 ,最后访问时间2022年5月8日。

[41] 戴维·哈维:《叛逆的城市——从城市权利到城市革命》,叶齐茂、倪晓晖译,商务印书馆2014年版,前言第6页。

[42] 戴维·哈维:《叛逆的城市——从城市权利到城市革命》,叶齐茂、倪晓晖译,商务印书馆2014年版,第5页。

[43] D. Mitchell, The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space, The Guilford Press, 2003, p.6.

[44] 爱德华·W. 苏贾:《寻求空间正义》,高春华、强乃社等译,社会科学文献出版社2016年版,译者序第9—10页。

[45] 《世界城市权利宪章》,载城市重塑在线期刊网站http://urbanreinventors.net/, 最后访问时间2022年5月8日。

[46] 《世界城市权利宪章》,载城市重塑在线期刊网站http://urbanreinventors.net/, 最后访问时间2022年5月8日。

[47] 《世界城市权利宪章》,载城市重塑在线期刊网站http://urbanreinventors.net/, 最后访问时间2022年5月8日。

[48] 《世界城市权利宪章》,载城市重塑在线期刊网站http://urbanreinventors.net/, 最后访问时间2022年5月8日。

[49] 罗伯特·E. 帕克:《城市:有关城市环境中人类行为研究的建议》,杭苏红译,商务印书馆2016年版,第131页。

[50] 《社会学概论》编写组:《社会学概论(试讲本)》,天津人民出版社1984年版,第213页。

[51] 张永理:《社区治理》,北京大学出版社2014年版,第16—17页。

[52] 陆军等著:《营建新型共同体:中国城市社区治理研究》,北京大学出版社2019年版,第3页。

[53] 这里可以区分出目的性城市权利和保障性(防御性)城市权利,目的性城市权利即其城市权利内容本身即是目的,而不能用以实现其他目的。保障性(防御性)城市权利本身也具有一定的目的性,但是其主要是为了其他目的的实现,提供权利的防御或保障。

[54] 参见郭于华、沈原、陈鹏主编:《居住的政治——当代都市的业主维权和社区建设》,广西师范大学出版社2014年版,第5—8页。

[55] 环境权、生态权、生态环境权等相关概念在学界具有争议,一说认为应该以环境权作为统称,只是在环境权中附带讨论生态权的问题。参见杨朝霞:《论环境权的性质》,载《中国法学》2020年第2期,等等;一说主张采用生态环境权这一概念,参见张晓君:《个体生态环境论》,载《法学家》2007年第5期;一说主张采用独立的生态权概念,参见宁清同:《生态权初探》,载《法治研究》2012年第9期。本文主张生态利益和环境利益具有不同的所指,因而区分生态权和环境权。

[56] 姚建宗等:《新兴权利研究》,中国人民大学出版社2011年版,第6—7页。

[57] 宋保振:《“数字弱势群体”权利及其法治化保障》,载《法律科学》2020年第6期。

[58] 吴海红,郭圣莉:《从社区建设到社区营造:十八大以来社区治理创新的制度逻辑和话语变迁》,载《深圳大学学报(人文社会科学版)》2018年第2期,第108页。

[59] “数字人权”这一概念参见马长山:《智慧社会背景下的“第四代人权”及其保障》,载《中国法学》2019年第5期。

[60] 凯尔森称之为“拟人化的国家人格”。见[奥]汉斯·凯尔森:《纯粹法学说》(第二版),雷磊译,法律出版社2021年版,第374页。

[61] 夏勇:《中国民权哲学》,三联出版社2004年版,第154页。

[62] 博温托·迪·苏萨·桑托斯:《迈向新法律常识——法律、全球化和解放》,刘坤轮、叶传星译,中国人民大学出版社2009年版,第471页。

[63] 夏勇:《中国民权哲学》,三联出版社2004年版,第229—236页。

[64] 由笔者结合网格化治理结构图示综合整理而成。相关原始图示参见胡小君:《从分散治理到协同治理:社区治理多元主体及其关系建构》,载《江汉论坛》2016年第4期,第45页;陆军等:《营建新型共同体:中国城市社区治理研究》,北京大学出版社2019年版,第79页。

[65] 哈特:《法律的概念》(第三版),许家馨、李冠宜译,法律出版社2018年版,第186页。

[66] 《世界城市权利宪章》,载城市重塑在线期刊网站http://urbanreinventors.net/,最后访问时间2022年5月8日。

[67] 罗纳德·德沃金:《法律帝国》,李冠宜译,时英出版社(台湾)2002年版,第48页。

[68] 沈展昌:《动物“权利主体论”质疑》,载《河北法学》2004年第1期;张燕:《谁之权利?何以利用?——基于整体生态观的动物权利和动物利用》,载《哲学研究》2015年第7期;李剑:《动物为何拥有权利?——兼论强弱两种动物权利论》,载《哲学动态》2020年第11期;朱振:《论动物权利在法律上的可能性——一种康德式的辩护及其法哲学意涵》,载《河南大学学报(社会科学版)》2020年第3期;等。

[69] 如社区矫正。参见《中华人民共和国社区矫正法》(2019年12月28日通过)。

[70] 社区成为越来越重要的治理单元。参见《中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》(2021年4月28日)。

[71] 参见王霞:《全面回归:社区教育的内涵解读》,载《教育理论和实践》2016年第7期。

[72] 如医生、医院回归社区,病人康复回归社区等。参见加拿大B+H建筑设计所:《让医院回归社区中心》,载《中国医院建筑与装备》2019年第9期;谭磊:《美国精神残障者回归社区照顾的机制失灵的困境及启示》,载《残疾人研究》2018年第3期;等。

[73] 如社区服务、社区照顾、社区养老等的广泛兴起。参见周博、王维、郑文霞:《回归社区:世界养老项目解析》,江苏凤凰科学技术出版社2016年版;韩央迪:《英美社区服务的发展模式及其对我国的启示》,载《理论与改革》2010年第3期;等。

[74] 参见黄晓星:《社区运动的“社区性”》,载《社会学研究》2011年第1期。

[75] 参见陆唯:《艺术介入社区:美国社区艺术案例研究》,载《公共艺术》2018年第4期。

[76] G. B. Adams, B. L. Catron, Communitarianism, Vicker, and Revisioning American Public Administration, American Behavioral Scientist, Vol. 38, No.1(1994).

[77] 参见罗伯特·D.普特南:《独自打保龄球:美国社区的衰落和复兴》,刘波等译,中国政法大学出版社2018年版;吴晓林、郝丽娜:《“社区复兴运动以来”国外社区治理研究的理论考察》,载《政治学研究》2015年第1期;余延辉、黄云凌:《社区能力建设与反贫困实践:以英国“社区复兴运动”为例》,载《社会科学战线》2013年第4期;等。